Por Larissa Lacerda, Isadora Guerreiro e Paula Freire Santoro*

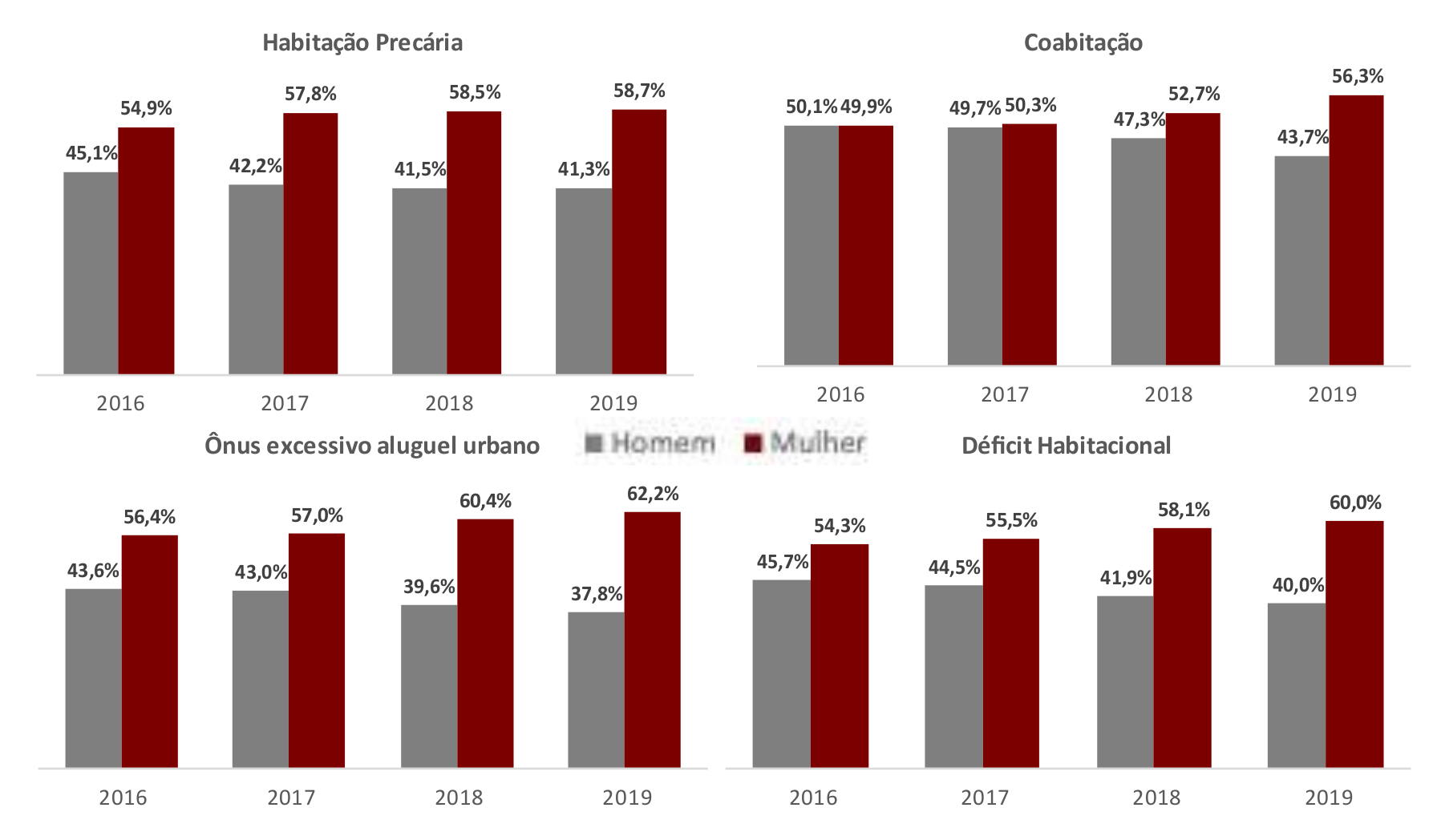

Em março deste ano, a Fundação João Pinheiro (FJP) divulgou os dados do déficit habitacional brasileiro em relação ao período de 2016 a 2019. Apesar da aparente estabilidade nos dados mais gerais (o déficit geral permaneceu estável, durante os quatro anos, em torno de 8% da totalidade de domicílios do país), as mudanças em alguns dos indicadores indicam transformações importantes nas dinâmicas urbanas e habitacionais, que precisam ser melhor compreendidas e investigadas. Queremos chamar atenção para uma delas: de acordo com os dados apresentados, o déficit habitacional entre 2016 e 2019 foi basicamente feminino. O déficit habitacional absoluto é construído a partir dos indicadores de domicílios rústicos, improvisados, aqueles identificados como cômodos, ônus excessivo com aluguel e a coabitação involuntária. Daí resulta que, em 2019, 60% do déficit habitacional brasileiro era composto por mulheres vivendo em condições de moradia inadequadas, como mostra o Gráfico 1 abaixo, elaborado pela FJP.

A feminização do déficit habitacional deve ser compreendida a partir de determinados processos sociais e urbanos, que vão de mudanças demográficas e dos arranjos familiares à reprodução histórica de violências de gênero que atravessam as trajetórias de vida de mulheres.

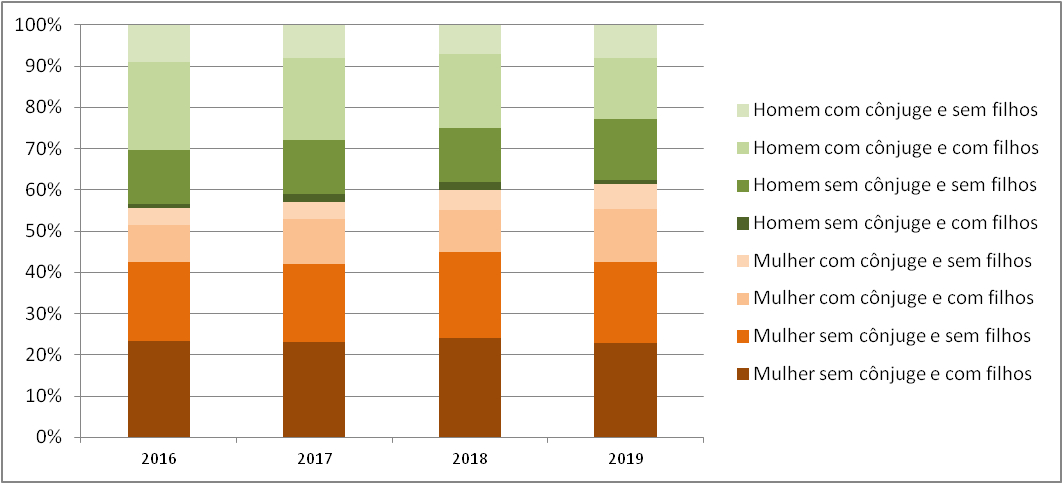

As famílias no Brasil mudaram. Como explicou Glaucia Marcondes, demógrafa e antropóloga, pesquisadora do Núcleo de Estudos de População Elza Berquó (NEPO/Unicamp), no podcast Pela Cidade, menos da metade da população vive, hoje, sob uma composição heteronormativa de família – formada por mulher, homem e filhos. Ao menos desde os anos 1960, um dos perfis de família que mais cresce é a ‘monoparental com filhos’, um grupo formado, majoritariamente, por mães solo (mulheres com filhos): em 2018, eram mais de 11 milhões de famílias, cerca de 5% do total de arranjos domiciliares do país era composto por elas. Já o número de famílias monoparentais compostas por homens se manteve estável ao longo das décadas, um processo que pode ser explicado pelo fator do “recasamento”, mais comum entre eles, ou ainda pela diferença na expectativa de vida, dado que, estatisticamente, homens morrem antes que mulheres. As mulheres idosas são outro grupo que merece atenção, pois acabam indo morar com parentes, com preferência para as filhas — situação que gera coabitação para ambas as mulheres. Marcondes explica que as famílias monoparentais, monoparentais com parentes e de casais sem filhos apresentaram um aumento relativo progressivo ao longo das décadas, revelando as transformações dos arranjos familiares brasileiros, cada vez mais diversos.

Ainda, a monoparentalidade deve ser lida a partir da intersecção entre gênero e racialidade, dado que, segundo dados do IBGE (2018), dentre as 11 milhões de mães solo no Brasil, 61% delas são mulheres negras. Além disso, 63% das casas que têm como pessoa de referência mulheres negras, com filhos até 14 anos, estão abaixo da linha da pobreza, já nos domicílios de mulheres brancas com filhos, a porcentagem é de 39,6%, o que revela as desigualdades entre mulheres brancas e negras e suas reverberações nas experiências habitacionais e urbanas das diferentes mulheres.

Também as condições do trabalho se alteraram. Enquanto as mulheres negras sempre estiveram e continuam ocupando os postos de trabalho mais precários, as mulheres brancas entraram neste mercado já em meio ao processo de precarização geral do trabalho, com baixos salários que começaram a ser ocupados, majoritariamente, pelas mulheres, que passam a ser uma opção “mais barata” em relação aos homens. Dessa forma, a mulher entra no mercado de trabalho por baixo. Mais recentemente, Marcio Pochmann afirmou, olhando para a década 2000-2010, que houve uma maior entrada das mulheres, jovens, não brancas, de escolaridade baixa, nos “trabalhos de salário de base” – aqueles com remuneração até 1,5 salários, formais e informais.

Com baixos salários (especialmente mulheres negras) ou com salários mais baixos que o dos homens (especialmente mulheres brancas) e responsáveis pela família, as mulheres se equilibram entre o trabalho produtivo e reprodutivo, e muitas vezes não conseguem arcar com os custos da moradia. Articulam-se em redes sociais de solidariedade, mas ainda sim precisam de uma maior atenção do Estado para que possam ter autonomia.

Complica ainda o quadro o fato delas não serem proprietárias ou possuidoras de uma moradia, o que contribui para a manutenção de relações de dependência da família ou de terceiros, o que exige políticas com foco neste grupo. No passado, apenas homens brancos podiam comprar terras, e a preferência na herança era dada a eles. Soma-se a isso, o viés masculino nos programas estatais de distribuição de terras. Havia e ainda há uma cultura de colocar os imóveis em nome dos maridos. Há um mercado fundiário com viés de gênero: as mulheres brancas adquirem terras principalmente através de heranças e os homens pelo mercado e políticas, reproduzindo um cenário histórico de cerceamento da população negra no acesso à terra e à moradia.

E então onde e como moram estas famílias de mães solos, mulheres que vivem sozinhas, mulheres negras? O aluguel tem sido uma alternativa importante. Mas a valorização dos imóveis nas últimas décadas e as crises do mercado de trabalho com baixos salários, termina onerando muito estas mulheres, que chegam a comprometer grande parte do orçamento familiar, ou até mesmo a se endividar para poder bancar sua moradia.

E, assim, os dados relativos aos arranjos familiares reverberam no déficit, como mostra o Gráfico 2 abaixo: 43% do déficit com ônus de aluguel em 2019 (que totalizou 62,2% do déficit geral em 2019, como mostra o Gráfico 1 acima) eram de domicílios com a mulher como pessoa de referência sem cônjuge (com filhos 23%, sem filhos, 20%) (FJP, p.156).

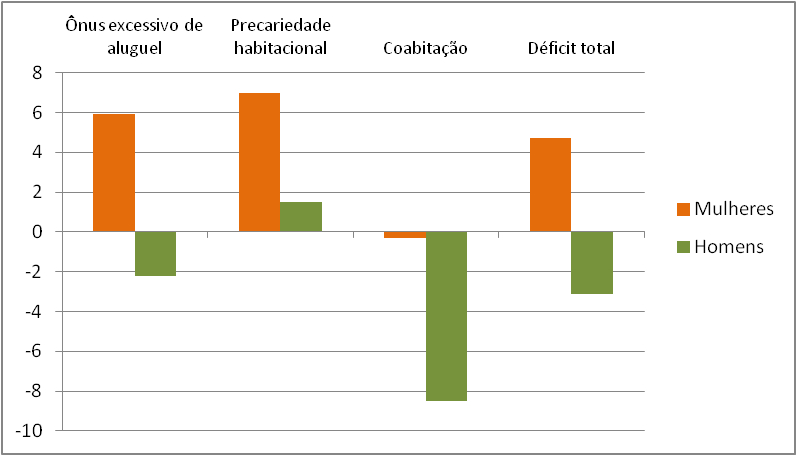

De acordo com o Gráfico 3 abaixo, no indicador de ônus excessivo de aluguel, houve uma taxa de crescimento médio geométrico de 5,9% ao ano entre os domicílios com mulheres indicadas como pessoa de referência, enquanto naqueles com homens houve redução de 2,2% ao ano. No indicador de precariedade habitacional, enquanto houve uma taxa de crescimento de 7% ao ano entre as mulheres, no caso dos homens esse crescimento foi apenas de 1,5% ao ano. No caso ainda da precariedade habitacional, outro número relevante é que, no Sudeste, ela é 67,5% feminina, ou seja, mais do que o dobro da masculina, que fica em 32,5% (Idem, p.159). Mesmo no indicador de coabitação, que se reduziu para os dois, a redução foi muito maior entre os homens (8,5% ao ano) do que entre as mulheres, de apenas 0,3% ao ano. A soma destes fatores tem como resultado um crescimento do déficit habitacional total entre os domicílios com mulheres chefes de família de 4,7% ao ano, enquanto entre aqueles com homens houve uma redução de 3,1% ao ano (FJP, p.154).

Outro processo que precisa ser levado em consideração na leitura sobre a feminização do déficit habitacional diz respeito à violência doméstica. Em sua pesquisa de doutorado, recém defendida na UFPE, Raquel Ludermir argumenta que a relação entre violência doméstica e déficit habitacional é um problema social e urbano invisibilizado, que afeta 1 em cada 4 mulheres no Brasil e na América Latina, particularmente aquelas sujeitas às discriminações e desigualdades interseccionais. A partir das trajetórias de moradia de mulheres que vivem ou viveram situação de violência doméstica por parceiro íntimo, Ludermir constatou que a grande maioria das mulheres acaba saindo de casa para escapar das violências, mesmo que provisoriamente, recorrendo a casa de familiares ou amigos (coabitação involuntária, nos termos do indicador do déficit), ou mesmo arcando com custos de aluguel que, por vezes, representam um ônus com o qual as mulheres não conseguem arcar (ônus excessivo com aluguel). À essas situações, a pesquisadora deu o nome de despejo relacionado à violência doméstica.

As situações encontradas por Raquel Ludermir em suas pesquisas são narradas por lideranças de movimentos de moradia, que, a cada dia, veem chegar às ocupações famílias formadas por mães solo e mulheres fugindo de relacionamentos violentos. Sem ter para onde ir e sem encontrar alternativas viáveis junto às políticas públicas – uma questão trabalhada por Raquel Ludermir – essas mulheres procuram uma alternativa habitacional, junto a um acolhimento emocional e solidário, na tentativa de reconstruir suas redes de sociabilidade, junto às ocupações de moradia. É o que nos contam duas lideranças de ocupações localizadas na Zona Norte de São Paulo, formadas entre 2014 e 2016, e que, além de oferecer uma solução de moradia imediata, também têm buscado oferecer um acolhimento psicológico às famílias com histórico de violência doméstica e infantil por meio de parcerias com psicólogas e assistentes sociais.

Assim, os novos dados apresentados pela FJP são extremamente relevantes para dar visibilidade a situações que são vividas e observadas há muito tempo pelas mulheres. São dados mais relevantes ainda ao demonstrarem que essas situações têm crescido nos últimos anos, acompanhando a conjuntura de ascenso da extrema-direita, baseada na hegemonia do patriarcado, que tem na misoginia e no machismo formas de violência contra a mulher com decorrências urbanas significativas. Para as urbanistas, são dados importantes para fortalecer a luta por uma cidade pensada, produzida e vivida a partir da experiência feminina.

*Doutoranda na FFLCH, pesquisadora do Labcidade; pós-doutoranda e professora na FAU-USP, pesquisadora do LabCidade; Professora na FAU-USP e coordenadora do LabCidade.

Os comentários estão desabilitados.